La era de la simulación: las mentiras que olvidamos haber inventado

¿Y si la memoria es una mentira fabricada? Exploramos la hiperrealidad de Baudrillard: desde fotos imposibles hasta la política del simulacro. Este ensayo desvela cómo olvidamos que inventamos nuestras 'verdades', invitando a una ética del marco en un mundo donde lo real se difumina.

La memoria que nunca fue

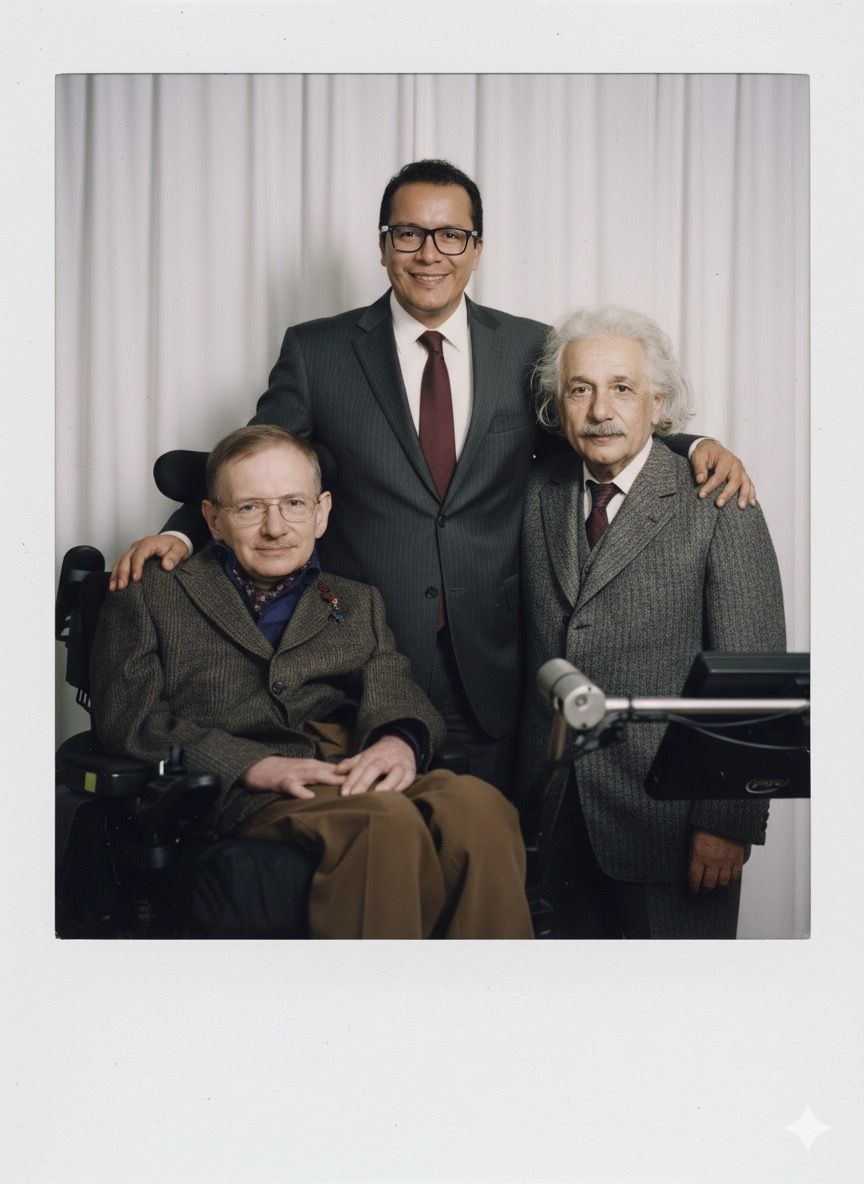

Hace unos dias salio al publico Google Nano Banana, un modelo de IA de avanzada que permite crear y editar imagenes de forma muy sencilla, como nunca antes. Para muestra la foto que cree para ilustrar este ensayo.

Sin embargo no paro ahi, y me dispuse a crear una fotografía más cercana, más personal, una que jamás pudo existir. Mi hijo de cinco años aparece en ella sonriendo al lado de mi abuelo, fallecido hace casi veinte años. La operación fue sencilla, casi trivial. Un par de fotografías antiguas, una reciente de mi hijo, y un software de inteligencia artificial que durante unos segundos procesó pixeles, sombras y texturas. El resultado es nítido, conmovedora y profundamente engañoso. En la imagen, la luz parece bañar a ambos de la misma manera, la sonrisa de mi abuelo parece dirigida directamente a la de su bisnieto, un niño que nunca llegó a conocer. Sus manos casi se tocan. En el plano factual, esa reunión es un imposible ontológico; pero en mi experiencia íntima, la foto tiene el peso de un recuerdo auténtico.

Ese instante imposible ahora forma parte de la memoria de mi familia. La he impreso y colocado en un marco en mi estudio. Mi padre la vio y sus ojos se llenaron de luz, no de indignación ante el engaño, sino de gratitud por la epifanía. "Así se habrían mirado", me dijo, y en ese "habrían" reside toda la potencia y el peligro de nuestro tiempo. La imagen no documenta un hecho, sino que materializa un deseo. Y ese deseo, una vez visualizado, adquiere una fuerza gravitacional propia. Puedo mostrarla, recordarla, incluso llorar ante ella como si fuese un fragmento de historia. Y aquí empieza el problema, o quizás la revelación: la mentira que yo mismo fabriqué, con plena conciencia del artificio, se ha vuelto verdad en mi álbum familiar, en mi corazón y en el relato que le doy a los demás.

Esta pequeña anécdota personal no es una excentricidad tecnológica; es, en realidad, una radiografía de nuestro tiempo. Es un síntoma localizado de una condición pandémica. El filósofo francés Jean Baudrillard lo anticipó hace más de cuarenta años cuando habló de la "hiperrealidad": ese territorio brumoso y deslumbrante donde los signos dejan de representar la realidad para sustituirla por completo. Ya no vivimos rodeados de imágenes que reflejan el mundo, sino de imágenes que reclaman ser más reales que la propia realidad. No son espejos que capturan un reflejo, por más fiel o distorsionado que sea; son generadores de mundos, motores de ontología.

Mi fotografía imposible es apenas un ejemplo íntimo y, en su intención, amable de un fenómeno que atraviesa con la furia de una tormenta la política, la economía, la cultura y las fibras más profundas de nuestra vida cotidiana. Si yo, con herramientas al alcance de cualquiera, puedo fabricar un recuerdo familiar tan potente, ¿qué no puede hacer un laboratorio de propaganda con recursos millonarios para fabricar un consenso político falso? Si puedo crear un fantasma benigno, ¿qué impide a una corporación diseñar una identidad de marca completamente disociada de sus prácticas laborales o medioambientales? ¿Qué diferencia hay entre mi foto y la promesa de comunidad que nos vende una red social, una promesa que sólo existe en los gélidos servidores de Silicon Valley? La respuesta es una cuestión de escala, no de naturaleza. Vivimos en la era de la simulación, en el tiempo de las mentiras que hemos olvidado, o hemos elegido olvidar, que alguna vez inventamos.

I. De la imagen al simulacro: El mapa que borró el territorio

Para comprender la magnitud de esta transformación, la genealogía de la imagen propuesta por Baudrillard sigue siendo una herramienta de una lucidez escalofriante. Él sostenía que todo signo, toda imagen, atraviesa históricamente cuatro etapas, una suerte de viaje desde la inocencia representacional hasta la soberanía absoluta.

La primera etapa es la del reflejo fiel. La imagen es un sacramento, un espejo de la realidad. Pensemos en un retrato renacentista que busca capturar no solo los rasgos, sino el alma del modelo, o en una fotografía documental de Henri Cartier-Bresson, cuyo "instante decisivo" pretendía revelar una verdad profunda sobre un momento y un lugar. La imagen aquí es una copia, y su valor reside en su fidelidad a un original sagrado: la Realidad. Su lema es: "esto representa aquello".

La segunda etapa es la que enmascara y pervierte esa realidad. La imagen se vuelve un maleficio. Ya no refleja fielmente, sino que modifica, edita, selecciona. Comienza a mentir, pero todavía lo hace con referencia a una verdad que oculta. Un ejemplo clásico es la fotografía de moda de los años 90, donde el aerógrafo borraba imperfecciones para crear un ideal de belleza inalcanzable. O, más cotidianamente, la tendencia en redes sociales del "Instagram vs. Reality", donde los usuarios muestran la cuidada foto que publicaron junto a la caótica realidad del detrás de escena. En esta fase, aún existe una tensión, una conciencia de la brecha entre el original y la copia. Su lema es: "esto distorsiona aquello".

La tercera etapa es la más siniestra hasta ese punto: la imagen enmascara la ausencia de una realidad fundamental. Aquí, el signo pretende ser una copia fiel, pero es una copia de algo que nunca existió. El ejemplo paradigmático de Baudrillard era Disneylandia. Main Street, U.S.A. no es una réplica de una calle real de un pueblo americano; es la réplica de un ideal de pueblo americano que solo existió en la mitología de Hollywood. Pretende ser un reflejo, pero su referente es un vacío, un mito. La imagen oculta que debajo de ella no hay nada. Su lema es: "esto pretende ser aquello, pero aquello nunca fue".

Y finalmente, llegamos a la cuarta etapa, la del simulacro puro. La imagen ya no tiene ninguna relación con la realidad. Se emancipa por completo, se convierte en su propio referente. Es un billete que ya no representa una cantidad de oro guardada en una bóveda, sino que su valor reside únicamente en la confianza colectiva que depositamos en él y en el sistema que lo genera. Hoy, este billete —el dinero fiduciario o, más aún, las criptomonedas— funciona con más poder que nunca. La imagen se ha vuelto la propia realidad. Su lema es, simplemente: "esto es".

Esta progresión no es meramente académica; es la crónica de nuestra vida diaria. Pensemos en una experiencia tan común como salir a tomar un café con amigos. El encuentro se produce, hay risas, el aroma de los granos tostados, el murmullo de las conversaciones. Pero en un momento dado, alguien dice: "¡Una foto!". Los cuerpos se reacomodan, las sonrisas se optimizan para la cámara, se toman varias tomas hasta encontrar el ángulo perfecto. Esa imagen, una vez subida a Instagram, comienza su propia vida. Recibe "me gusta", comentarios, se integra a una narrativa digital del "buen vivir". Con el tiempo, la memoria sensorial del encuentro —el sabor del capuchino, el contenido de la conversación— se desvanece. Lo que perdura es la imagen. Esa imagen ya no refleja el encuentro: lo ha sustituido. Si dentro de cinco años hablamos de esa tarde, es muy probable que no recordemos lo que nos contamos, sino "qué bien salimos en la foto". El signo no solo ha devorado al hecho; ha digerido sus restos y se ha convertido en el único nutriente de nuestra memoria.

Los filtros de belleza en plataformas como TikTok o Instagram llevan este fenómeno a su paroxismo. Ya no se trata de corregir una ojera o blanquear los dientes (segunda etapa). Los filtros de realidad aumentada alteran la estructura ósea, agrandan los ojos, afinan la nariz, creando un rostro algorítmicamente perfecto que se superpone al nuestro en tiempo real. Esta versión mejorada y ficticia de nosotros mismos circula, interactúa, coquetea, recibe validación. La persona que luego vemos en el espejo, con sus poros, asimetrías y huellas del tiempo, nos parece una versión degradada, menos real, que nuestro avatar digital. El simulacro nos mira desde la pantalla y nos juzga. Como en la más célebre conclusión de Baudrillard, el desierto de lo real ya no es más que un mapa descolorido de la hiperrealidad que lo ha suplantado.

II. La fábrica de recuerdos y la economía del deseo

La fotografía que fabriqué de mi hijo con mi abuelo me sigue provocando una profunda ternura. Es una mentira factual, sí, pero porta una verdad emocional innegable: el anhelo del linaje, la continuidad del amor a través de las generaciones, el deseo de conectar dos puntos de mi vida que la cronología hizo irreconciliables. En ese sentido, no es muy diferente a lo que el arte ha hecho siempre. El cine nos hace llorar por personajes que nunca existieron, una novela nos transporta a ciudades que solo viven en la imaginación de un autor. La ficción es una herramienta humana fundamental para procesar la realidad.

La diferencia crucial, sin embargo, radica en el marco. Cuando entramos a una sala de cine o abrimos una novela, aceptamos un contrato implícito: "lo que veré/leeré a continuación es una invención". Este marco nos permite entregarnos emocionalmente a la ficción sin confundirla con la realidad factual. En cambio, una fotografía, por su herencia histórica, la asumimos por defecto como un registro de un hecho. El peligro de la simulación contemporánea es precisamente la erosión de estos marcos.

Cuando olvidamos o se nos oculta el artificio, cuando la mentira no se reconoce como tal, deja de ser una metáfora poderosa para convertirse en un dogma invisible.

Este mecanismo es el motor de gran parte de la economía digital. Pensemos en la experiencia de comprar ropa en línea. Navegamos por un catálogo de imágenes pulidas, impecables. Vemos una camisa sobre un modelo de cuerpo escultural, bañada en una luz perfecta que resalta la textura de la tela. La descripción promete "suavidad incomparable" y "un ajuste que define la silueta". La imagen es tan seductora, tan real en su promesa de satisfacción, que hacemos clic en "comprar". Unos días después, llega un paquete. Al abrirlo, encontramos una prenda de tela mediocre, con un corte torpe y un color ligeramente distinto. La experiencia es de una decepción sutil pero persistente. Y sin embargo, la transacción ya se completó.

La imagen digital fue lo suficientemente real para movilizar nuestro dinero. Fue, en términos económicos, más real que el objeto físico que ahora yace en nuestras manos. La economía de la simulación no vende productos, vende representaciones de productos, y nuestra satisfacción (o insatisfacción) es secundaria a la efectividad del simulacro.

El terreno afectivo opera bajo una lógica asombrosamente similar. En las aplicaciones de citas, los perfiles son construcciones meticulosas, simulacros de identidad. Elegimos nuestras fotos más favorecedoras (quizás de hace unos años), redactamos una biografía ingeniosa (quizás con ayuda de un amigo o de una IA), seleccionamos intereses que nos hacen parecer más cultos o aventureros de lo que somos. Este avatar digital es el que interactúa, el que genera "matches", el que intercambia mensajes cargados de expectativas. Y sin embargo, estos perfiles, a menudo tan alejados de la compleja y a veces contradictoria realidad de la persona, generan vínculos, citas, enamoramientos e incluso matrimonios. El simulacro no es un preludio a la realidad; es una primera capa de realidad en sí misma, tan potente que a menudo la verdad factual (llegar a la cita y descubrir que la persona no se parece a sus fotos) se vuelve una negociación incómoda con un espectro que ya habíamos empezado a amar. La efectividad del simulacro precede y condiciona la experiencia de lo real.

III. Los Mundos Paralelos: Videojuegos y Streaming como Espacios Hiperreales

Si hay un dominio donde la hiperrealidad ha construido sus catedrales más impresionantes, es en el de los videojuegos y las plataformas de streaming. Estos no son simplemente "juegos" o "entretenimiento"; son universos paralelos con sus propias leyes físicas, economías, sistemas sociales y narrativas de pertenencia.

Pensemos en un juego masivo en línea como World of Warcraft o Fortnite. Un jugador no solo controla un avatar; es ese avatar. La identidad digital del personaje —su nivel, su equipo, sus logros— es el resultado de cientos, a veces miles, de horas de esfuerzo, dedicación y habilidad. Esta identidad puede ser más significativa y gratificante para la persona que su identidad en el mundo físico. En el juego, puede ser un héroe venerado, un líder de clan, un comerciante astuto; fuera de él, quizás un oficinista anónimo o un estudiante con dificultades.

La economía de estos mundos es un ejemplo perfecto del simulacro en su cuarta fase. Un objeto puramente digital, como una "skin" (un atuendo cosmético para un personaje) o una montura rara, que no consiste más que en líneas de código y pixeles, puede costar cientos de dólares de dinero real. Su valor no tiene anclaje material alguno; es puro signo, un significante de estatus, dedicación o poder dentro de la comunidad del juego. Este valor es sostenido únicamente por la creencia colectiva de los jugadores. Es una economía simbólica que genera miles de millones de dólares anuales, un capital que fluye desde el mundo físico para adquirir activos en el hiperreal.

Las plataformas de streaming como Twitch o YouTube Gaming añaden otra capa de simulación. Aquí, millones de personas no juegan, sino que ven a otros jugar. La experiencia se vuelve vicaria, una simulación de una simulación. El espectador observa la pantalla del "streamer", pero también interactúa con él y con otros miles de espectadores a través de un chat en tiempo real. Se forman comunidades y relaciones parasociales: el espectador siente que conoce al streamer, que es su amigo, aunque nunca hayan intercambiado una palabra fuera de ese entorno. Esta conexión es emocionalmente real —genera compañía, risa, consuelo—, pero se basa en la interacción con una persona que, a su vez, está performando una identidad para su audiencia. El streamer exitoso no es solo alguien que juega bien; es alguien que construye un simulacro atractivo de sí mismo.

Estos espacios ya no son un escape de la realidad. Para millones de personas, son una realidad alternativa, a menudo preferible. Las amistades forjadas en un gremio virtual, el dolor por la pérdida de un compañero en una incursión digital, la euforia de una victoria en un torneo de e-sports: estas experiencias no son menos "reales" en su impacto emocional que las del mundo físico.

El peligro no es que estos mundos existan, sino que su lógica de gratificación instantánea, identidades fluidas y consecuencias reversibles (siempre se puede "reaparecer") termine por devaluar la complejidad, la fricción y la irrevocabilidad de la vida fuera de la pantalla.

IV. Política y economía de la hiperrealidad

Si en la esfera íntima la simulación moldea nuestros recuerdos y afectos, en la arena pública moldea el poder mismo. La política y la economía contemporáneas son, en gran medida, la gestión y la lucha por el control de los simulacros dominantes.

El Voto por Espectro

En política, los ejemplos son tan abundantes que corren el riesgo de volverse ruido de fondo. Un video manipulado mediante "deepfake" muestra a un candidato presidencial diciendo algo que nunca pronunció, una frase racista o un reconocimiento de corrupción. El video se viraliza en grupos de WhatsApp y redes sociales. Genera una ola de indignación, es compartido miles de veces, domina la conversación durante un ciclo de noticias crucial de 48 horas. Eventualmente, equipos de verificación de datos y medios tradicionales demuestran que es un montaje.

Pero para entonces, el daño ya está hecho. La emoción —el enojo, la repulsión— ya se ancló en la mente de miles de votantes. La verificación llega tarde y, peor aún, es vista por muchos no como una corrección, sino como un intento de "la élite" por "controlar la narrativa".

Lo que importa en esta nueva lógica no es la verdad, sino la verosimilitud inmediata y la resonancia emocional. El escándalo de Cambridge Analytica fue un punto de inflexión, pues reveló la infraestructura industrial detrás de este fenómeno. No se trataba solo de noticias falsas, sino de la creación de "realidades" psicográficas a medida. Usando los datos que regalamos a las plataformas, se construyeron perfiles psicológicos de millones de votantes. A un votante indeciso preocupado por la seguridad, se le bombardeaba con anuncios que presentaban un futuro apocalíptico de crimen y caos si no votaba por cierto candidato. A otro, preocupado por la economía, se le mostraba una realidad paralela de prosperidad y empleo ligada al mismo candidato. No había un solo discurso público, sino miles de discursos privados, micro-segmentados, creando burbujas de realidad que reforzaban los miedos y prejuicios existentes. La democracia, que depende de un espacio común de debate sobre hechos compartidos, se disuelve en un archipiélago de simulacros personalizados.

El Capitalismo de Símbolos

La economía no es distinta. Como ya se mencionó, el dinero es quizás el simulacro más antiguo y perfecto que existe. Pero el capitalismo tardío ha llevado esta lógica a todos los rincones del mercado. Las marcas globales ya no venden principalmente productos; venden símbolos, narrativas, identidades. Unas zapatillas deportivas de una marca de lujo no son funcionalmente superiores a otras de una fracción de su precio. Su valor exorbitante no reside en el cuero o el caucho, sino en la red de significados que la marca ha tejido a su alrededor: asociación con atletas legendarios, exclusividad a través de la escasez manufacturada, un logo que funciona como un tótem de estatus social. Comprar esas zapatillas no es adquirir un calzado, es comprar una entrada a un club simbólico.

El capitalismo de vigilancia, como lo bautizó Shoshana Zuboff, es la culminación de este proceso. Aquí, la materia prima ya no es el trabajo o los recursos naturales, sino la experiencia humana misma. Nuestros clics, "me gusta", búsquedas, rutas de GPS, e incluso nuestras pausas y vacilaciones al navegar, se transforman en datos. Estos datos no son nuestra vida real, sino su rastro, su sombra digital. Esta sombra es analizada por algoritmos para predecir nuestro comportamiento futuro. La predicción —"es 78% probable que Cristopher compre un vuelo a Madrid en las próximas 2 semanas"— es el producto que se vende a otras empresas. No es nuestra vida lo que se negocia, sino su simulación matemática, su espectro predictivo. La hiperrealidad se ha vuelto, literalmente, la infraestructura económica de nuestro siglo.

En este esquema global, América Latina aparece trágicamente como una periferia digital. Somos, en su mayoría, consumidores entusiastas de plataformas diseñadas en el Norte Global y, al mismo tiempo, productores masivos e involuntarios de la materia prima más valiosa: los datos.

Nuestras fotos familiares, nuestros memes políticos, nuestras conversaciones íntimas y hasta nuestras emociones expresadas en un emoji se convierten en recursos gratuitos para corporaciones que los monetizan a miles de kilómetros de distancia. No es un colonialismo de carabelas y espadas, de petróleo o de oro. Es un colonialismo de signos, de datos, de atención. El imperio ya no necesita ejércitos para ocupar un territorio; le basta con instalar sus servidores y ofrecer una aplicación gratuita.

V. Ciencia, simulaciones y el espejismo del relativismo

Desde mi formación como físico, mi relación con la simulación es nativa y, a la vez, radicalmente distinta. En la ciencia, las simulaciones son herramientas indispensables para entender el mundo. Simulamos la colisión de agujeros negros, la evolución del clima, el plegamiento de una proteína o la dinámica de una crisis económica. Creamos modelos matemáticos que intentan replicar la realidad para poder estudiarla, predecir su comportamiento y poner a prueba nuestras hipótesis.

Pero existe una diferencia ética y epistemológica fundamental: en la ciencia, nunca confundimos el modelo con la realidad. Siempre, sin excepción, declaramos nuestros supuestos, publicamos nuestros márgenes de error, explicitamos los límites de la simulación. El modelo es un mapa, y estamos obsesionados con recordar a todos que "el mapa no es el territorio". Un climatólogo que presenta una simulación del aumento del nivel del mar no dice "esto es lo que pasará", sino "bajo estas condiciones y con estos supuestos, nuestro modelo proyecta este rango de posibles resultados".

La honestidad sobre el marco del simulacro es la base de la credibilidad científica.

En la hiperrealidad digital ocurre exactamente lo contrario: los simulacros se presentan sin cartela, sin aviso, sin marco. La foto de un político en una situación comprometedora, el video de un suceso extraordinario, la gráfica que muestra una correlación espuria; todos circulan como documentos, como fragmentos de realidad cruda. La frontera entre el modelo y el hecho no solo se borra, sino que su eliminación es la clave de su poder de persuasión.

Esto nos conduce a un riesgo intelectual y político aún mayor: el relativismo perezoso.

Aturdidos por la avalancha de falsedades, la reacción fácil es encogerse de hombros y concluir que "nada es verdad" o que "todo es una narrativa". Si una fotografía puede ser falsa, entonces quizás todas lo son. Si un dato puede estar manipulado, entonces todos los datos son sospechosos. El resultado es un cinismo paralizante que nos desarma como ciudadanos. Si no podemos ponernos de acuerdo sobre una realidad básica, ¿cómo podemos debatir soluciones a problemas comunes como el cambio climático, la desigualdad o la salud pública?

Pero la conclusión es profundamente equivocada. Que todo pueda ser fabricado no significa que todo sea falso, ni que todo dé igual. Significa, por el contrario, que la verdad requiere más trabajo, más cuidado, más escepticismo riguroso y, sobre todo, más instituciones confiables que nos ayuden a verificar. En la ciencia, la dificultad de medir una partícula subatómica no nos hace abandonar la búsqueda del conocimiento; nos obliga a construir aceleradores de partículas más precisos y a diseñar experimentos más ingeniosos. De la misma manera, en la sociedad, la dificultad de distinguir lo real de lo fabricado no debe llevarnos al escepticismo absoluto, sino a la construcción de nuevas formas de cuidado, a una ecología de la información y a una defensa férrea del periodismo de investigación, las universidades y otras instituciones dedicadas a la búsqueda de la verdad, por provisional y compleja que esta sea.

VI. Crianza en la hiperrealidad: Anclas en el mundo tangible

Pienso constantemente en mi hijo, el niño de la fotografía, creciendo en este océano de simulacros. Con cinco años, ya posee una intuición natural para distinguir entre un cuento de dragones y un documental sobre lagartos. Pero, ¿cómo le explicaré la diferencia entre un video real de un líder mundial y un "deepfake" perfectamente ejecutado? ¿Cómo aprenderá a navegar un mundo donde la evidencia de sus ojos puede ser la mentira más convincente?

Aquí, la pedagogía del marco, de la que hablaba antes, se vuelve una herramienta de supervivencia vital. No se trata de prohibirle la tecnología, sino de enseñarle a ser su maestro y no su esclavo. Esto implica jugar a ser detectives de la realidad. Mirar juntos una imagen en internet y preguntarnos: ¿Quién la hizo? ¿Con qué propósito? ¿Hay algo en la sombra o en los bordes que parezca extraño? Se trata de cultivar una "hermenéutica de la sospecha" saludable, no como una forma de paranoia, sino como una herramienta de discernimiento. Discutir activamente las diferencias entre el deseo y el suceso, entre la ficción que nos enriquece y el engaño que nos manipula.

Pero la alfabetización digital, por sí sola, es insuficiente. El antídoto más poderoso contra la seducción de la hiperrealidad no es más información, sino más experiencia. Hay que ofrecerle a nuestros hijos un anclaje robusto en el mundo material, corporal y afectivo. El peligro de la hiperrealidad no es solo que fabrique recuerdos falsos, sino que, de forma más fundamental, sustituya la experiencia vivida por la experiencia mediada.

Para contrarrestarlo, necesitamos deliberadamente cultivar lo que el filósofo Matthew B. Crawford llama "las realidades obstinadas". Trepar un árbol y sentir la corteza áspera en las manos, el miedo a caer y la satisfacción de llegar a la cima. Cocinar juntos y experimentar la transformación alquímica de ingredientes crudos en un plato caliente, lidiando con el riesgo de quemarse o de que la receta no salga bien. Aprender a tocar un instrumento musical, con la frustración de las notas equivocadas y la disciplina que requiere la práctica. Reírnos hasta que nos duela el estómago sin la necesidad compulsiva de grabar el momento para certificar su existencia.

Estas experiencias —materiales, corporales, llenas de fricción y a menudo imperfectas— son anclas. Nos recuerdan que somos cuerpos en un mundo, no solo mentes en una red. El tacto, el olfato, el gusto, el dolor, el cansancio; estas son las verdades primordiales que ningún simulacro puede replicar por completo. Educar en la hiperrealidad es, paradójicamente, una invitación a redescubrir la densidad y la belleza del mundo real.

VII. La generación bisagra: Inmigrantes en el presente digital

Mi generación, y las que me preceden por poco, ocupa una posición histórica peculiar y vertiginosa. Somos una "generación bisagra". Tenemos un pie en cada mundo. Recordamos vívidamente una vida antes de la inteligencia artificial generativa, antes de las redes sociales ubicuas, incluso antes de internet. Recordamos cómo era aburrirse, cómo era buscar información en una enciclopedia de papel, cómo era quedar con alguien sin la red de seguridad de la mensajería instantánea. La realidad, en nuestra memoria, se sentía menos sospechosa, más sólida.

Al mismo tiempo, ahora habitamos plenamente la expansión de la simulación. Trabajamos, amamos y vivimos a través de las mismas plataformas que analizamos y criticamos. Vemos cómo el paisaje de la verdad se vuelve cada vez más difuso, cómo la textura de la realidad se adelgaza día a día.

Somos como inmigrantes que aprendieron el idioma del nuevo país de adultos; lo hablamos, pero siempre con un acento del viejo mundo. Nuestros hijos, en cambio, son nativos digitales. Para ellos, este paisaje de simulacros no es una novedad, es la hidrografía natural del mundo.

Esta posición de bisagra nos otorga una perspectiva única y una responsabilidad ineludible. No podemos permitirnos ni la nostalgia reaccionaria de querer "volver" a un pasado idealizado (que, por cierto, nunca existió), ni la capitulación acrítica ante la inevitabilidad tecnológica. Nuestra tarea es aprender a vivir en ambos mundos, a traducir, a construir puentes y, sobre todo, a establecer marcos éticos.

Esto implica cultivar prácticas conscientes de resistencia. La primera es la pausa: el acto radical de esperar unos segundos antes de creer, de reaccionar o de compartir. En esos segundos reside la posibilidad de la reflexión.

La segunda es la pregunta por el origen: ¿quién dice esto? ¿Para qué? ¿Con qué intereses? ¿Qué agenda, comercial o ideológica, se beneficia de que yo crea esto?

La tercera es la elección de una dieta informativa más sana: menos titulares veloces y sensacionalistas, más análisis profundos y de largo aliento.

Y quizás la resistencia más fundamental sea la de defender nuestra atención. La economía digital, en su núcleo, es una economía de la atención. Vive de nuestra dispersión, de nuestra incapacidad para concentrarnos en una sola cosa. Cada notificación, cada "scroll" infinito, es una pequeña extracción de nuestro recurso cognitivo más preciado y finito. Resistir significa recuperar la capacidad de concentración profunda: leer un libro durante una hora sin mirar el teléfono, mantener una conversación mirando a los ojos de la otra persona, caminar por la calle sin la mediación de una pantalla. Así como hemos aprendido a defender el agua limpia y el aire puro como bienes comunes, debemos aprender a defender nuestra atención y nuestro silencio interior como los ecosistemas básicos para que el pensamiento y la humanidad puedan florecer.

VIII. Ética de lo viviente: El coste material del simulacro

Una de las funciones más perniciosas de la hiperrealidad es su capacidad para desmaterializar lo viviente, para hacernos olvidar que cada signo digital tiene un coste físico, ecológico y humano. La nube no está en el cielo; está en gigantescos centros de datos que consumen cantidades ingentes de energía y agua para su refrigeración. Si puedo explorar la selva amazónica en una impresionante simulación 8K desde mi sofá, corro el riesgo de olvidar que las selvas reales, las de árboles, jaguares y comunidades indígenas, se queman a un ritmo alarmante. Si mi feed está lleno de imágenes de animales felices en anuncios de productos orgánicos, puedo más fácilmente ignorar el sufrimiento sistemático de la ganadería industrial que se esconde detrás de la comida en mi plato.

El simulacro funciona como un velo que oculta las cadenas de producción y extracción. El diseño limpio y minimalista de nuestro smartphone oculta las manos de los trabajadores en las fábricas de ensamblaje en Asia y, más atrás aún, los cuerpos de los mineros en el Congo que extraen el coltán y el litio, minerales esenciales para nuestras tecnologías, a menudo en condiciones de explotación brutal. La hiperrealidad nos presenta un mundo mágico, sin fricciones, donde los objetos y la información aparecen con un clic, borrando sistemáticamente el rastro de sudor, tierra, agua y carbono que los hace posibles.

Por eso, una ética para la era de la simulación debe ser, urgentemente, una ética de lo viviente. Debemos usar las herramientas de simulación no para encubrir, sino para revelar. Imaginen simulaciones que muestren en tiempo real la huella energética de cada búsqueda en Google. Visualizaciones de datos que conecten el precio de nuestras acciones tecnológicas con las condiciones laborales en sus cadenas de suministro. Realidad aumentada que, al apuntar a un producto en el supermercado, nos muestre no un anuncio, sino el viaje que ese producto hizo para llegar hasta nosotros, con su impacto ecológico y social.

La ética de la vida consiste en devolverle la centralidad al cuerpo y al planeta en un mundo saturado de signos. No se trata de un rechazo ludita a la tecnología, sino de una exigencia radical de transparencia y responsabilidad. No basta con disfrutar de las maravillas de la hiperrealidad; debemos preguntarnos a qué vida sirve, qué dignidad humana respeta, qué naturaleza cuida y qué mundo material deja a su paso.

IX. América Latina y la soberanía simbólica: Más allá de la colonia digital

Nuestra región, América Latina, posee un caudal inmenso de talento, creatividad y resiliencia. Sin embargo, en el mapa geopolítico de la hiperrealidad, corremos el grave riesgo de quedar atrapados en un rol subalterno: el de proveedores de datos crudos y consumidores de plataformas y narrativas diseñadas en otros lugares. Necesitamos, con urgencia, construir nuestra propia soberanía simbólica.

Esto va mucho más allá de tener versiones locales de aplicaciones globales. Implica la capacidad de producir nuestra propia propiedad intelectual, nuestros propios algoritmos, nuestros propios modelos de inteligencia artificial entrenados con la riqueza de nuestras lenguas y la diversidad de nuestras culturas. Significa crear una infraestructura tecnológica propia, como centros de cómputo alimentados con las energías limpias que nuestra geografía nos ofrece en abundancia.

Significa también diseñar instituciones y marcos legales que custodien los datos de nuestros ciudadanos como un bien común, como un patrimonio estratégico, y no como una mercancía gratuita para la exportación. Y, fundamentalmente, significa formar a una nueva generación de científicos, artistas, humanistas y filósofos capaces de intervenir en la conversación global con una voz propia, crítica y propositiva.

De lo contrario, la historia se repetirá con un nuevo disfraz. Seguiremos siendo colonias digitales: no de oro ni de plata, no de banano ni de petróleo, sino de memes, fotos, clics y patrones de comportamiento. El colonialismo del siglo XXI ya no necesita cañones ni ejércitos; le basta con el control de los servidores, los algoritmos y, en última instancia, los medios de producción de la realidad misma.

Conclusión: Recordar la mentira, para cuidar la verdad

La fotografía de mi hijo con mi abuelo sigue en mi escritorio. Me acompaña como una metáfora constante y ambigua. Es falsa en los hechos, pero es profundamente verdadera en el amor que condensa y en el anhelo que representa. Lo importante, he llegado a comprender, es nunca olvidar esa dualidad.

No olvidar que es una invención, un acto de amor que usa la tecnología para crear una ficción significativa. La mentira se vuelve venenosa solo cuando olvidamos que nosotros la fabricamos, cuando le permitimos usurpar silenciosamente el lugar de la historia.

La era de la simulación nos exige una forma de madurez colectiva. No podemos caer ni en el cinismo paralizante del "todo es relativo", ni en el pánico moralista del "todo está mal y debemos desconectarnos". Ambas son posturas infantiles ante una realidad compleja. Lo que necesitamos es desarrollar una ética del marco: la práctica constante de enmarcar las ficciones, de explicitar los modelos, de ralentizar la velocidad vertiginosa del flujo de información para poder pensar, y de encarnar nuestra vida en la densidad de nuestros cuerpos y en la materialidad de la tierra.

Creo que el verdadero desafío de nuestro tiempo no es técnico, sino ético y poético. La pregunta no es si podemos crear simulacros cada vez más perfectos —la respuesta es un sí rotundo—. La pregunta es: ¿qué hacemos con ellos? ¿A qué relatos sirven? ¿A quién dignifican y a quién borran? ¿Qué futuros abren y qué pasados cancelan?

Esto me lleva a pensar que, si aprendemos a usar la hiperrealidad como una herramienta para la metáfora y no como un instrumento para el dogma, como un laboratorio para la empatía y no como un arma para el engaño, quizás podamos transformar la era de la simulación. Podríamos convertirla, en lugar de en una prisión de mentiras olvidadas, en un campo de juego para nuevos sentidos, en un taller para imaginar y ensayar futuros más justos y más bellos.

Me hace pensar que aún es posible. Que podemos recordar nuestras mentiras, reconocerlas como lo que son —invenciones, construcciones, deseos—, y usarlas no para manipular y dominar, sino para lo que el arte y el amor siempre las han usado: para cuidar, para conectar, para recordar y para imaginar un mundo mejor que el que nos fue dado.

Referencias

- Baudrillard, J. (1981/1994). Simulacra and simulation. University of Michigan Press.

- Baudrillard, J. (1995/1996). El crimen perfecto. Anagrama.

- Baudrillard, J. (2007). Cultura y simulacro. Editorial Kairós.

- Carr, N. (2010). The shallows: What the Internet is doing to our brains. W. W. Norton & Company.

- Chomsky, N. (2002). Media control: The spectacular achievements of propaganda. Seven Stories Press.

- Debord, G. (1967/1999). La sociedad del espectáculo. Editorial Pre-Textos.

- Floridi, L. (2013). The ethics of information. Oxford University Press.

- Han, B.-C. (2012/2013). La sociedad de la transparencia. Herder Editorial.

- Han, B.-C. (2013/2014). En el enjambre. Herder Editorial.

- Harari, Y. N. (2016). Homo Deus: Breve historia del mañana. Debate.

- Onfray, M. (2006). La comunidad filosófica. Paidós.

- Turkle, S. (1995). Life on the screen: Identity in the age of the Internet. Simon & Schuster.

- Virilio, P. (1998/1999). La bomba informática. Cátedra.

- Žižek, S. (2002/2005). Bienvenidos al desierto de lo real. Akal.

- Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.